空室が気になる大家さん必見!ペット可賃貸へのリノベーション方法を紹介

賃貸経営の永遠の課題である「空室問題」は、各大家さんがさまざまな工夫を行って対策しています。空室対策のひとつとしてあげられるのが「ペット可物件」にすることです。

名前のとおり、ペットの飼育ができる物件にすることで入居者の間口を広げて空室の対策をする方法です。

しかしながら、ペット可物件の数は決して多いとは言い切れず、本当に需要があるのか気になるところでしょう。

また、ペット可物件にする場合に必要なリノベーション工事はどのような方法なのかは事前に把握しておきたいポイントです。

そこで、この記事ではペット可物件にフォーカスを当て、実状の需要確認からメリット・デメリット、リノベーション工事5選を紹介します。

本当に需要はある?ペット可物件の動向を確認

そもそも本当にペット可物件の需要はあるのか気になる方もいらっしゃることでしょう。

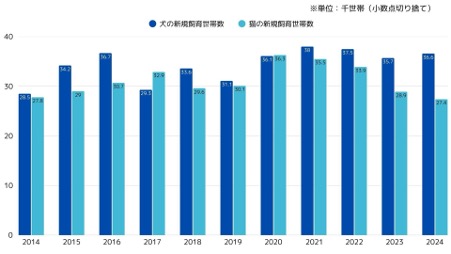

ここでは一般社団法人ペットフード協会が公表する「全国犬猫飼育実態調査」のデータを基にペット飼育の動向を紹介していきます。

2024年の新規飼育世帯数は64万世帯

一般社団法人ペットフード協会が発表した「令和6年度全国犬猫飼育実態調査主要指標サマリー」によると、ペットの新規飼育世帯数は、2024年度で年間64万世帯です。

| 犬の新規飼育世帯数 | 36万6,000世帯 |

| 猫の新規飼育世帯数 | 27万4,000世帯 |

| 合計 | 64万世帯 |

新規飼育世帯数はここ10年でほとんど横ばいですが、一方でペットの需要を維持していることでもあります。(下図参照)

出典:令和6年度全国犬猫飼育実態調査主要指標サマリーを基に作成

新型コロナウイルスの影響により、自宅で過ごす時間が増えたことでペットの飼育数は増えたと思われがちですが、実際はほとんど増加していません。

そのため、一見「ペット可物件の需要は低いのでは?」と思われがちですが、実は多くの家庭でペットを飼育しているのです。

ペット飼育率は17.3%

日本の総世帯5,873万世帯であるのに対し、飼育世帯数は1,020万世帯なので、飼育率は約17.3%になります。

| 犬の飼育世帯数 | 514.8万世帯 |

| 猫の飼育世帯数 | 505.8万世帯 |

| 合計 | 1,020万世帯 |

約5世帯に1軒の割合でペットを飼育していることがわかります。新規飼育世帯数も横ばいなので、飼育世帯数もほとんど増減はしていません。

しかし、17%は非常に高い割合であり、犬猫の新規飼育総数が子供の出生数を上回り、さらに飼育総数も15歳未満の子供の数を超える状況にもなっています。

ペットを家族の一員として迎える家庭が増加しており、ペット飼育可能な物件に対するニーズが高まっているのです。

さらに実際はペットを飼いたいけど飼えないという方も多いので、次の項で確認していきましょう。

ペットを飼えない理由は集合住宅で禁止されているため

ペットを飼育していない最大の理由の約27%が「集合住宅などで禁止されているため」です。

ペットを飼育しない理由の中には、以下のような阻害要因があり、割合はそれぞれ異なります。

| ペットを飼育しない理由 | 犬の割合 | 猫の割合 |

| 集合住宅等に住んでいて禁止されている | 24.1% | 29.8% |

| 世話をするのにお金がかかる | 9.8% | 8.5% |

| 別れがつらいから | 7.2% | 7.4% |

| 旅行など長期間の外出がしづらくなる | 7.2% | 6.8% |

| 十分にお世話できない | 4.2% | 4.3% |

| 死ぬとかわいそう | 2.3% | 3.1% |

| ペットの価格が高いから | 3.5% | 2.2% |

上記の他にもさまざまな理由も挙げられますが、集合住宅で禁止されていることが大きな割合を占めています。

実際ペットを飼いたいけど飼えない物件に住んでいるということがわかり、一方で飼育したいという人が一定数いることでもあるのです。

ペット可賃貸は借主・賃貸オーナーからも人気が高い

実はペット可賃貸は借主だけでなく賃貸オーナーからも人気が高い傾向にあるので紹介します。

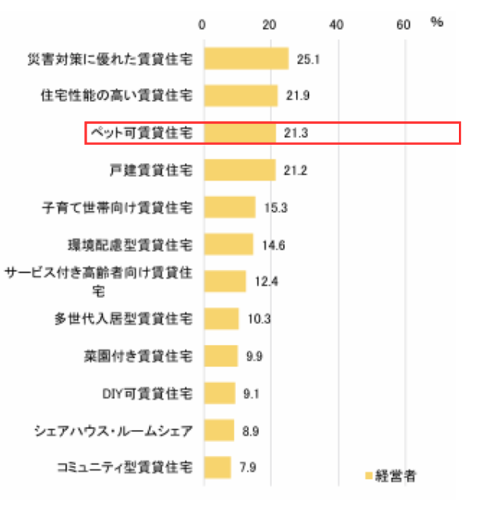

多くの賃貸住宅経営者もペット可を検討している

⼀般財団法⼈住宅改良開発公社が公表した「賃貸住宅市場の動向と 将来予測(展望)調査」によると、ペット可賃貸住宅を検討している賃貸経営者が多くいることがわかります。

近年では首都直下型地震や南海トラフ地震などが高い確率で発生すると日本政府が公表していることから、災害対策に優れた賃貸住宅を検討している賃貸オーナーも多いことがわかります。

しかし、自然災害はどれくらいの規模になるか想定できないうえ、膨大な工事になる可能性も高いことから、その他にも特徴を持つ賃貸住宅タイプを検討しているオーナーも多いことが汲み取れることでしょう。

その中でペット可賃貸は多くの経営者から関心を得ており、今後賃貸物件の特徴も変わることが想定されます。

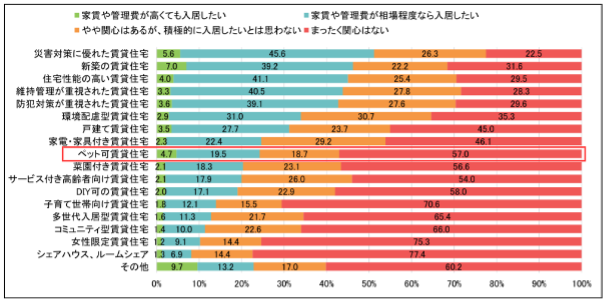

ペット可物件を探している人も多い

借主が転居先の住宅を選ぶ際に重視する要素として、賃貸物件の場合はペット可物件もその候補に含まれています。

新築の賃貸住宅は根強い人気がありますが、ペット可賃貸住宅は、多少家賃が高くても入居したいと考える入居者も多いことがわかります。

このようにペット可賃貸は借主から高い支持を受けているにも関わず、実際はペットが飼育できない環境下であるのです。そのため、ペット可賃貸は空室対策をして有効な方法であると言えるでしょう。

ペット可の賃貸経営のメリット

ペット可の賃貸経営には以下の3つのメリットがあります。

入居者の間口が広がり空室対策になる

ペット可物件にすることで、入居者の間口が広がるため空室対策にもつながります。一般の入居者に加え、ペットを飼育している方も入居者のターゲットになります。

さらにそもそもペット可の賃貸物件は数が少ないうえに、希望の条件で空室がなかなか見つかりにくいことから、引越しされる方も少ないため長期入居も見込めるのです。

収益が向上する

ペット可物件は、他の物件と比べて付加価値が生まれるため、家賃を相場より高く設定できるので収益が向上します。

もちろん既存物件をリノベーションしてペット可物件にする場合はコストがかかりますが、採算を合わせた家賃に設定すればすぐに回収できます。

ペット可物件は数が少ないため、多少家賃を高く設定しても入居者が見つかります。

さらに、長期入居によって、頻繁な入居者の入れ替えに伴う原状回復費用や広告費用を抑えることができ、収益も安定するメリットがあります。

アクセスが悪い物件でも入居が決まる

ペット可物件は多少アクセスが悪い物件でも入居が決まりやすい特徴があります。

一般的に駅から遠い物件や都心部から離れた物件は入居者からの人気も低いですが、ペット可物件に居住される方は、立地よりペット可である物件を重要視されます。

居住される方は、周辺に緑地や公園があり、ペットの散歩に適した環境であったり、動物病院までの距離なども入居条件に含めます。

郊外の物件であってもペット飼育者にとっては魅力的な選択肢となるので、多少立地が悪くても入居者を確保することができるでしょう。

ペット可の賃貸経営のデメリット

一方、ペット可の賃貸経営にはデメリットも生じます。ここでは3点紹介するのでひとつずつ確認しておきましょう。

原状回復で入居者とトラブルになるリスクがある

ペット可物件の入居者が退去する際は、原状回復費の負担についてトラブルになるリスクが伴います。

原状回復とは、借主が部屋を入居前の状態に戻す義務を指し、国土交通省が定めた原状回復のガイドラインに則って、借主が負担する原状回復の範囲が定められています。

ペットを飼育することで床や壁に傷が付く可能性が高く、それらの修繕費用が割高になることから借主との間で金銭問題が生じる場合があるのです。

ガイドラインによると「ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる」と記載されています。

その点に関しては借主も理解されているケースが多いですが、ペットを飼育すると修繕箇所も多くなり、敷金での相殺ができないことからトラブルになるケースが多いです。

また、国民生活センターの「賃貸住宅の原状回復トラブル」によると、「傷の写真を見たが、ペットが付けた傷かはわからず納得できない。」という相談も増えていることがわかります。

これらのトラブルを未然に防ぐためには、入居時に部屋にあった傷や汚れをチェックし、借主と貸主で共有しておく方法があります。

チェックリストなどを利用してお互い共有しておけば、どの傷が入居してから発生したのかがわかるようになります。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)には、入退去時の物件状況及び原状回復確認リストがあるので活用するのも選択肢のひとつです。

騒音問題でトラブルになる可能性もある

ペットの臭いや鳴き声によって他の入居者とのトラブルリスクも考えられます。

多くのペット可物件はそのようなリスクから、飼育できるのは「猫や小型犬」などの制限をかけています。

それでも犬に噛まれてケガをした、ペットによるアレルギーを発症した、こういったトラブルになると損害賠償につながる可能性もあります。

ある程度飼い主のしつけに頼る部分もあるので、入居審査の時は飼育するペット情報も考慮しておく必要があります。

ペット可仕様にするためにコストがかかる

ペット可仕様にするためにはある程度コストがかかります。費用は施工範囲やグレードによって異なるため一概には言えないものの、1室あたり数十万円以上はかかるものです。

またペット可へリノベーションした工事費用から逆算して家賃を決めなければいけません。当然ながら、工事費用は家賃で回収することになるので、どれくらいの年収で採算を取れるのかも考慮する必要があります。

ペット可物件にするための準備事項

既存物件をペット可賃貸にするためには、すぐにリノベーション工事を行うのでなく、以下の3つの事項について準備が必要です。

現在の入居者から許可をもらう

ペット可賃貸にする場合は、現在の入居者にアンケートを取り、許可をもらうようにしましょう。

もちろん物件はオーナーの所有物なので、許可を得ずにペット可賃貸にしてもかまいません。

しかし、中にはペット可賃貸に反対する入居者もいるかもしれず、最悪の場合は現在の入居者が退去してしまう可能性も考えられます。

空室だけペット可賃貸にしたとしても、ペットの鳴き声や臭いを気にする入居者もいらっしゃいますので、管理会社と打ち合わせを行い、他の入居者から許可をもらうようにしましょう。

飼育できるペットの種類を決める

ペット可物件にする場合は、飼育できるペットの種類や頭数を決めておきます。一般的には、猫か小型犬を1頭もしくは2頭までと定めているケースが多いです。

大型犬などを含めてしまうと、鳴き声がより大きくなったり、物件の破損も大きくなります。加えて臭いも体積に比例するので、他の入居者が気にする要素も大きくなるためです。

こちらも管理会社と相談して決めていきましょう。

ペット可物件の家賃を決める

ペット可物件は相場より家賃を高く設定しても入居者が見つかるので、家賃設定をしていきましょう。

一般的には相場の家賃に1,000円〜5,000円程度上乗せできますが、あまりに高く設定すると入居者は見つかりません。

また、退去時にはクロスや床材の交換などの修繕費用が嵩むため、敷金を1か月から2か月分多く設定します。

ペット可物件にするためのリノベーション工事5選

ではペット可物件にするためにはペット仕様にしなければいけません。

ここでは代表的なペット仕様へのリノベーション工事を5つ紹介します。

ペット用の床材へ交換する

ペット可物件にするためには、ペット用の床材に換えなければなりません。通常のフローリングのままでは滑りやすく、ペットが股関節を痛めてしまいます。さらにペット用の床材は傷にも強く、汚れによる変色もしにくい特徴があります。

脱臭機能設備を取り付ける

ペットの臭いが残らないように、脱臭機能がある設備を取り付けましょう。入居者全員が空気清浄機を用意するとは限らないので、あらかじめ取り付けておくことをおすすめします。

また、消臭機能のある壁紙もあるので、臭いが気になる方は取り入れてみましょう。

ペット用クロスの見切りをつける

クロスの間に見切りをつけておくのも一つの方法です。一般的な賃貸物件は、壁一面同じクロスが張られています。

しかし小型犬や猫はクロスに傷をつけてしまうので、少しの傷で全面のクロスを交換するとなると多額の費用がかかります。

そのため人の腰の高さほどに見切りつけ、上下のクロスを分けておけば、上部分のクロスの交換はしなくて済む可能性があります。

クロスの見切りは借主側で施工できないペット可仕様なので、事前に施工してあげておくと入居者も安心するでしょう。

ペットフェンスで脱走防止

玄関前のペットが脱走しないようにフェンスなどを設置しましょう。自身の帰宅時だけでなく、宅配などの来客時の脱走や飛び掛かりを防ぐことができます。

ペット用IoTスマートホーム機器

ペット用のIoTなどのスマートホーム機器を導入することで物件の付加価値を高めることができます。

外出している時、スマホアプリで室内を確認できたり、遠隔操作でおやつなどをあげれる商品も増えています。

これらの機器が導入されていれば、借主の入居意欲も高まるため、より空室対策につながるポイントでもあります。

ペット用IoTやスマートホーム機器は今後需要が高まり、ペット可物件の標準設備になるかもしれません。そのために、今のうちから先進性をアピールし、他のペット可物件と差をつけておきましょう。

ペット可物件にする際の注意点

ペット可の物件ではデメリットやリスクも十分あり、実際に経営するうえでは以下の3点に注意しておく必要があります。

リノベーション費用と家賃の収益性を確認する

当然ながらペット可物件にするためにはリノベーション工事費用がかかるため、家賃の収益性を確認しなければいけません。家賃で採算が取れないほどの工事にしてしまうと、空室対策はおろか赤字にもつながります。

一方で足元をみただけの家賃設定にすると、入居者から選ばれません。

まずはどれくらいの工事になるのかを見積もりを取り、適正な家賃を管理会社と相談して採算が合うのかを確認しましょう。

また築25年や30年の物件は、ペット可物件へのリノベーション以前に、老朽化によって入居者が見つからない可能性も高いです。

日本人は新しいものを好む傾向にあるので、不動産会社と相談して建て替えかリフォームかを検討するのも大切です。

明確なペットに関する規定を決める

ペット可の物件とはいえ、どんなペットでも許してしまうと、トラブルが発生する恐れがあるため、明確なペットに関する規定を決めましょう。

飼育できるペットの種類や頭数などはもちろん、どのようなペットを飼育するのかを確認するためにも、「ペット飼育申請書」と「第三者機関による証明書」を提出してもらうことが大切です。

ペット飼育申請書にはペットの種類やしつけ状況などを中心に、第三者機関による証明書としてワクチンの接種日や去勢手術実施日などをもらうことをおすすめします。

万が一賃貸借契約と異なるペットを飼育すると、入居者はおろか、ご近所の方にも迷惑を掛けることにもなりかねないため、必ずペットに関する規定は定めておきましょう。

管理会社と近隣トラブル対策を打合せしておく

万が一の事態に備えて、管理会社と近隣トラブル対策を打合せしておくことが大切です。ペットの鳴き声による騒音は、周りの入居者だけでなく、ご近所の住民にも影響を及ぼします。

特に深夜帯に鳴き声が発生した場合には、普段よりも音が目立ってしまう分、騒音トラブルになりやすいので注意が必要です。

騒音トラブルは入居者間だけでなく、管理会社にも問い合わせが入るものです。その際うまく対応しないと、最悪の場合他の入居者の退去にもつながりかねません。

あらかじめ管理会社と対策を検討しておくことをおすすめします。

| <騒音対策の一例> ・猫又は鳴き声が小さいペットのみ可とする ・入居前にしつけ状況をしっかり確認する ・高性能の防音材を導入して音を最小限にする |

まとめ

ペットを飼育している世帯は、5世帯のうち約1世帯と非常に高い割合です。さらにペットを飼育していない方は、集合住宅で禁止されているという理由が最も大きいのです。

その背景から、「実際はペットを飼育したいけど、変える賃貸物件がない」ということが読み取れることから、空室対策の一つとして有効と言えるでしょう。

ただし、ペット可物件にするためには、コストだけでなく近隣トラブルになるリスクも伴うため、必ず管理会社と相談してきましょう。

また、本記事ではペット可物件にする場合のリノベーション工事を紹介しました。まずは採算があるのかを確認したいという方は、ぜひ一度ご相談下さいませ。